(2)観る者なき観照 ―― 自我の輪郭が溶けゆくとき

朝霧がわずかに晴れた山道を、ふたりは再び歩いていた。

谷に沿って流れる小川のせせらぎは、まるで内なる声のように、静かに彼らの耳に届いていた。鳥の声は空に溶け、光はまだらに木漏れ日となって足元を照らしていた。けれど、デカルトの心はその風景とは異なる、深い内奥へと向かっていた。

「空海……」

「はい」

「私は昨夜、夢の中で“私”が消えていく感覚を味わいました。顔が消え、手が消え、最後には存在そのものが霧に溶けた……。だが、不思議と恐ろしくはなかった」

「それは、観照の恩寵に触れた証です」

「恩……寵……」

空海は一歩足を止め、そっと目を閉じた。風が彼の袈裟の裾をかすかに揺らし、杉の梢がざわりと音を立てた。

「観照とは、“私”という確固たる主体が、ものを見るのではありません。“見る”という営みそのものが、やがて主体の輪郭を溶かしていく。それは、自我を超える体験なのです」

「だが……もし“私”がいなくなってしまえば、“見る”という行為もまた、成立しないのでは?」

「よくぞ問われました。理性にとって“見る”とは、必ず“見る主体”を前提とします。けれど、霊性の観照は異なります。“見る”ことすら手放されたとき、そこには“見るもの”でも“見られるもの”でもない、ただの“開かれたもの”があるのです」

デカルトは立ち尽くし、まるで立木に語りかけるように呟いた。

「Cogito, ergo sum――“我思う、ゆえに我あり”……私が存在する根拠としての思考、あるいは意識。だがその“我”が観照のなかで溶けるというのなら、何が私を存在させるのか……」

「その問いにこそ、曼荼羅が応えてくれるのです」

空海は懐から小さな曼荼羅図を取り出した。そこには、中心に大日如来を据え、放射状に広がる無数の仏たちが、円環を成して配置されていた。

「この曼荼羅は、自己の消滅を意味しているのではありません。むしろ、自己の拡張を意味します。“私”という限定された視点が溶け、万物との共在へと開かれていく。そこに“私”という個別性の新たな位相があるのです」

デカルトは曼荼羅を見つめた。そこには上下も左右もなく、中心と周縁が互いに反映し合い、すべてが関係性のなかに生きていた。

「つまり、“私”とは固定された点ではなく……“関係”であると?」

「そうです。“我あり”とは、“我が映し出される場があり”ということ。観照においては、主体が溶けることで、逆に無限の関係性のなかで“私”が生まれ直すのです」

空海の言葉は、デカルトの中で長く反響していた。

「自己が関係である」という観念。それは彼の哲学的直観には馴染みの薄いものだった。主体が先にあり、そこから世界が構築されるという前提が揺らぎ始めている。

「私は……いま、自分という輪郭が不確かになっていくのを感じています」

デカルトは拳を胸に当てた。

「この胸の奥に確かにあるはずの“私”が、あたかも他者の夢の一部であったかのように、輪郭を失っていく……それは恐ろしくもあり、同時に解放でもある」

「それこそが、観照の作用です。自己の輪郭は、記憶や言語、思考によって形づくられた仮の容れ物にすぎません。そこから一歩離れることで、あなたはより深い自己――“空”に触れることができます」

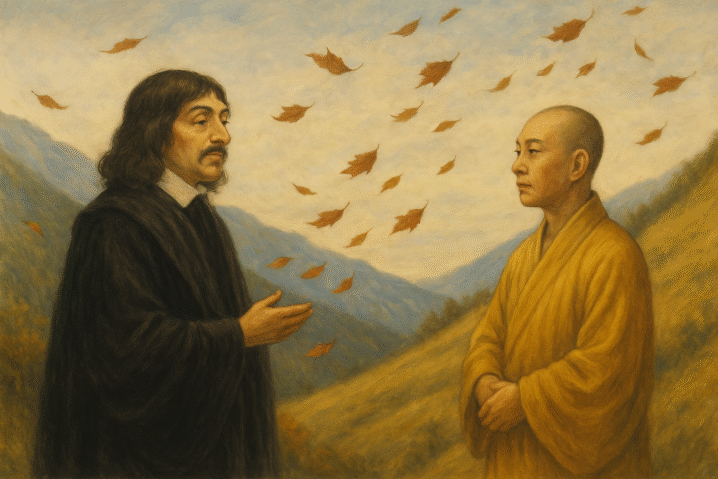

空海は足元の落ち葉を拾い、手のひらの上に乗せた。

「この葉を見てください。色、形、質感……どれもが確かに“葉”という存在を構成しています。しかし、時間が経てばこの葉は崩れ、土に還り、別の命へとつながっていく。葉とは、ただの一形態であって、それ自体が本質ではありません」

「つまり、“私”もまた、この葉と同じ……?」

「はい。“私”という意識は、宇宙の風に揺れるひとひらの葉のようなもの。観照とは、その揺れを恐れずに感じ、すべてを預けることなのです」

そのとき、一陣の風が山の斜面を吹き抜け、空海の掌から葉をさらった。葉は宙に舞い、くるくると回転しながら高く、そして遠くへ流れていった。

ふたりはしばらく、葉の行方を目で追っていた。

やがてデカルトが、ふと小さく笑った。

「奇妙ですね。これまで私は、理性こそが人間の尊厳だと信じて疑いませんでした。しかし今、この葉が空に消えていくのを見て、言葉にできない感情が胸を満たしているのです」

「それは、理性ではなく霊性が目覚めた証拠です」

空海はその眼差しをデカルトに向けた。その眼は、見透かすようでありながら、決して裁くことのない、深い慈愛に満ちていた。

「人は誰しも、理性の殻のなかに籠るときがあります。しかし観照の光は、必ずその殻の隙間から滲み出てきます。あなたは今、その光に触れたのです」

「私という“私”を、手放すことが……自由への道なのか」

デカルトはぽつりと呟いた。

「自己を放棄することで、逆に自己が現れる。これは逆説のようでいて、真理かもしれませんね」

「真言密教ではそれを“法界縁起《ほうかいえんぎ》”と呼びます。“自己”というのは、自立した単体ではなく、無数の因縁によって“いま、ここ”に仮に立ち現れているもの。だからこそ、“観る者”が消えたとき、“観じられるすべて”と共にあるのです」

空海は杖をつきながら歩を進めた。彼の背には、もう霧はなかった。代わりに、朝日が彼の輪郭を金色に照らしていた。

デカルトは、その後ろ姿を見つめながら、再び静かに歩き出した。

もはや、誰が“見る者”なのかは重要ではなかった。

観照とは、見つめる眼も、見られる対象も、語られる言葉もすべてを超えて、ただ「在る」ということに帰していく――その実感が、彼の歩みに滲んでいた。

つづく…

次回予告 「こころの座標(13)」第六章―③

観照の技法 ―― 呼吸・印契・光の瞑想

光と影がゆっくりとほどけ、ふたりのまわりを包みこむ静寂。

空海は目を閉じ、深い呼吸の中で“無言の教え”を伝えようとします。

デカルトは、理性の声が遠のくのを感じながらも、

その奥にある“もうひとつの理解”を探していました。

沈黙が、ふたりの心を結び、

ことばでは届かない真実が、やわらかく浮かび上がる――

次回、沈黙の中で響く、理性と魂の対話。

世界が音もなく変わりはじめる瞬間を、どうぞお見逃しなく。

「こころの座標」観照の技法 ―― 呼吸・印契・光の瞑想 …ご期待下さい!

2025年08月09日(土) 21:00 公開

#こころの座標 #哲学対話 #デカルト #空海 #仏教思想 #西洋哲学 #東洋思想 #理性と慈悲 #哲学好きと繋がりたい #仏教と哲学 #創作小説 #思想小説 #文学作品 #対話劇 #物語の力 #言葉と沈黙 #心の物語

コメントを残す