(1)霊性への兆し ―― 沈黙の中に灯る微光

霧が谷を満たしていた。白く、冷たく、すべてを覆い隠すように。木々の輪郭も、足元の岩のかたちも、まるで夢の中のようにぼやけていた。

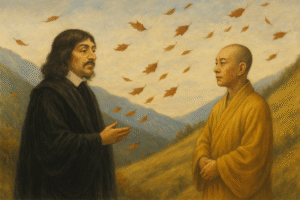

そのなかを、デカルトと空海は黙して歩いていた。言葉はなかった。 いや、言葉は必要なかったのかもしれない。霧の静けさは、言語が入り込む余地を与えない。風も止み、ただ足音と、衣ずれの音だけが、時間の底をゆっくりと流れていた。

やがて、小さな沢に架かる丸太橋に差しかかった。湿った木肌に苔が生えており、一歩ごとに足裏が滑る気配がした。 デカルトはふと立ち止まり、橋の中央で前方を見つめた。

「――見えないな」

ぽつりと洩れた言葉に、空海は立ち止まることもなく答えた。

「見えぬことのなかに、見る者があるのです」

「見る者……?」

空海は振り返ることなく、霧の向こうに溶け込むようにして言った。

「眼で見るのではなく、心で観る。それが霊性の始まりであり、終わりでもあるのです」

デカルトは沈黙した。哲学者として長年探究してきた「見ること」「知ること」「理解すること」が、この霧の中では意味を失っていた。確かな論証も、明証的な直観も、何ひとつ彼を支えてはくれない。

代わりに、ただ沈黙があった。沈黙のなかで、彼は初めて自らの「見る」という営みを、外側から見つめていた。

小橋を渡り終えた二人は、ゆるやかに登る山道に足を進めた。霧の白さは変わらず、むしろ一層濃くなっているようにも思えた。視界は十歩先も見えない。それでも空海は迷いなく進む。まるで、霧そのものが道を照らしているかのように。

「空海、あなたはどうして、そんなに確信を持って歩けるのだ?」

デカルトの問いかけは、思索というよりは叫びに近かった。足元の不確かさ、先の見えなさ、そして自分の思考すら揺らぐような感覚。そのすべてが、彼の中の「理性」という土台を徐々に浸食していた。

空海は立ち止まり、振り返った。霧に輪郭が溶けているが、その目の奥には揺るぎない光があった。

「確信ではありません。ただ、信じているのです。霧の奥に道があることを自らの心が、それを観じていることを」

「信じる……?」

「はい。理性は大切です。ですが……理性が照らせぬ場所に踏み出すには、もう一つの眼が必要です。それが“観照”という眼なのです」

空海は両の掌を胸前に合わせ合掌する。そして、そっと目を閉じた。 山の霧のなかにあって、彼の姿は仄かな灯のように感じられた。周囲に満ちる沈黙の質が、ほんのわずか変わったように、デカルトには思えた。

「理性の眼で見えるものには限りがあります。見えぬものを見つめるためには、沈黙に耳を澄ませ、無言の呼びかけを聴くことが必要です」

「沈黙の中に、呼びかけがあるというのか?」

「はい。私たちの意識が静まったとき、はじめて聴こえるものがあります。それは理屈ではなく、“響き”として存在します」

デカルトは言葉を失った。 否、語るべき言葉が見つからなかった。これまで彼が積み上げてきた「言葉の建築」は、この沈黙の中では意味をなさなかった。

彼はゆっくりと空海の隣に立ち、目を閉じた。

霧の中にあって、たしかに何かが――語らずして語る何かが――響いていた。

その夜、二人は山中の小さな庵に宿を取った。といっても、それはもはや建物とは呼べぬほど朽ちかけた木の囲いに過ぎなかった。板の間には風が吹き込み、軒先には蜘蛛の巣が揺れていた。だが空海は何の不便も感じていないようで、すぐに炉に火をくべ、草庵の中心にあぐらをかいて坐った。

デカルトもまた、その対面に静かに座した。

「空海、私にはひとつ、どうしても解けぬ問いがあるのです」

「お聞かせください」

「あなたが言う“観照”とは、見ることだと言った。しかし、見る主体――見る“私”が、そのまま観照の対象になるということがあるのですか?」

空海は微かに微笑み、炉の炎に手をかざした。

「それは、とても良い問いです。“見る者”が“見られるもの”となる。いや、“見る”という行為すらも融けてしまう。そうした場所に私たちは導かれていくのです」

「しかし、そこには自己すらない。もし“我”が消えたとしたら、何がそれを“観じて”いるというのか?」

「“無”が、無を観じる――そのように言えば、禅的かもしれませんね。しかし真言密教においては、“響き”がそこにあります。響きが響きを生み、響きが自己を超えていくのです。すなわち、真言とは観照の波動でもあります」

空海はそっと、口を閉じたまま唇を動かした。デカルトには言葉の意味はわからなかったが、その“響き”が、確かに胸奥に届いてきたように感じた。

「意味ではなく、響き。理解ではなく、共鳴……」デカルトは呟くように言った。

「はい。観照とは、“私が知る”ことではなく、“私が消える”ことによって、生まれるのです。自己が透明になることによって、世界が光りはじめます」

その言葉を聞いたとき、デカルトの胸の奥に、ひとつの小さな火がともったような気がした。それは論理では届かぬ場所で、ひそかに燃える灯であった。

その夜、彼は長い夢を見た。霧の中で、自分の姿が徐々に消えていく夢だった。最初に顔が消え、次に手が消え、最後には体そのものが霧の中に溶けていった。

けれど不思議なことに、恐怖はなかった。むしろ、何か大きな安らぎの中に抱かれているような感覚があった。

彼は声なき声を聴いた。

――“見るもの”はすでに、“見られるもの”の中にあったのだ。

夢のなかのその言葉は、まるで遥かな深淵から湧き上がる泉のように、彼の内面を静かに満たしていった。

夜が明けた。山間の霧はわずかに薄れ、木々の輪郭がゆっくりと姿を現し始めていた。小鳥たちのさえずりが谷にこだまし、夜の沈黙が解かれていく。

庵の外に出たデカルトは、湿った空気の中で大きく息を吸い込んだ。肺の奥にまで届くような、冷たくも清らかな空気だった。彼の内側には、昨夜とはまるで異なる感覚があった。何かが変わったわけではない。しかし何かが、確かに変わっていた。

「霧が晴れてきましたね」

背後から空海の声がした。いつの間にか彼も庵から出て、手に錫杖を持ちながらデカルトの隣に立っていた。

「霧が晴れたというより、私の目が慣れたのかもしれません」とデカルトは微笑んだ。

空海は頷いた。「その通りです。“霧”は外にあるようで、実は内にあります。観照とは、内なる霧に気づくことなのです」

「そして、その霧を無理に晴らすのではなく……」

「受け入れることです。霧もまた、世界の一部です。光だけでなく、陰もまた“あるがまま”の相であることを知ること。そこに、真の見る力が芽生えます」

デカルトはしばし黙っていた。彼の思考は、もはや論理の網ではなく、霧に沈み、また浮かぶ波のように漂っていた。

「空海。私はかつて、“我思う、ゆえに我あり”という命題に全てを託しました。思考する主体こそが、すべての根拠であると」

「ええ、よく存じております」

「けれど今、私は思うのです。あるいは、“我、見らる、ゆえに我あり”でもあったのではないかと」

空海は笑った。「それは興味深い問いです。“我、観ぜられる、ゆえに我あり”。もしかすると、あなたの理性は、観照によってその奥に新しい座標を見出したのかもしれませんね」

朝日が、谷の霧を少しずつ押し上げていった。木の葉の先に露が光り、鳥たちは次々に新しい一日を歌い始めた。

「空海、私にはまだ理解できないことばかりです。だが、不思議と焦りはないのです」

「それが、観照の入口に立った証です。“知る”ことが減り、“観る”ことが深まる。すると世界は、理屈ではない響きとして、あなたに語りかけてきます」

「響き……ですか」

デカルトは目を閉じ、そっと両耳に意識を集中した。

水のせせらぎ、鳥の声、風が草をなでる音。それらすべてが、言葉にならぬ「世界の発語」のように感じられた。

――言葉なき言葉。語らぬ語り。

そこに、彼は「理性の沈黙」が息づいているのを感じた。

この沈黙こそが、霊性の最初の扉であり、観照という道の出発点なのかもしれない。

「空海」

「はい」

「私は、歩み始めたのでしょうか?」

空海はしばらく彼を見つめ、やがてゆっくりと頷いた。

「ええ。あなたは今、沈黙のなかで語られるものを聴き始めたのです。そこからすべてが始まります」

谷に陽が射しはじめ、山道に沿って一本の細い光の筋が走った。それは、霧の中に隠れていた道のように見えた。

そしてふたりは、再び歩き出した。

沈黙をたずさえて。 観照という彼岸へ向かって――。

つづく…

次回予告

彼岸へと踏み出した空海とデカルト。その眼前に広がるのは、言葉を超えた“観照”の領域。

理性の輪郭が淡くなり、存在そのものが音もなく解けていくとき、二人は初めて「沈黙の中心」に触れる。時空を越えた光のなかで、空海が語る“祈り”とは――。

そして、理性の探求者であるデカルトが見出す「観ること」の本質とは何か。

沈黙の奥で響きあう、二つの魂の対話。“分かる”ではなく、“在る”ことの意味が、いま静かに明らかになってゆく。

小説「こころの座標」(12)ーー 第6章ー②

『観る者なき観照 ―― 自我の輪郭が溶けゆくとき』…ご期待下さい!

2025年08月02日(土) 21:00 公開

#こころの座標

#哲学対話

#デカルト

#空海

#仏教思想

#西洋哲学

#東洋思想

#理性と慈悲

#哲学好きと繋がりたい

#仏教と哲学

#哲学創作小説

#創作小説

#思想小説

#文学作品

#対話劇

#物語の力

#言葉と沈黙

#フィクション

#心の物語

コメントを残す